Christoph Stephan, Frankfurt

Antiretrovirale Therapie Welchen Stellenwert haben Protease- Inhibitoren heute?

Viele Menschen, die mit HIV leben, sowie deren Behandler*innen, die die Anfänge der antiretroviralen Therapie (ART) in den 80er-Jahre miterlebt haben, verknüpfen mit dem Auftauchen der Protease-Inhibitoren (PI) in den Jahren 1995/96 einen Durchbruch in der Therapie der HIV-Infektion. Erstmals konnte eine antiretrovirale Kombinationstherapie das Überleben von Menschen mit HIV verlängern.

Probleme

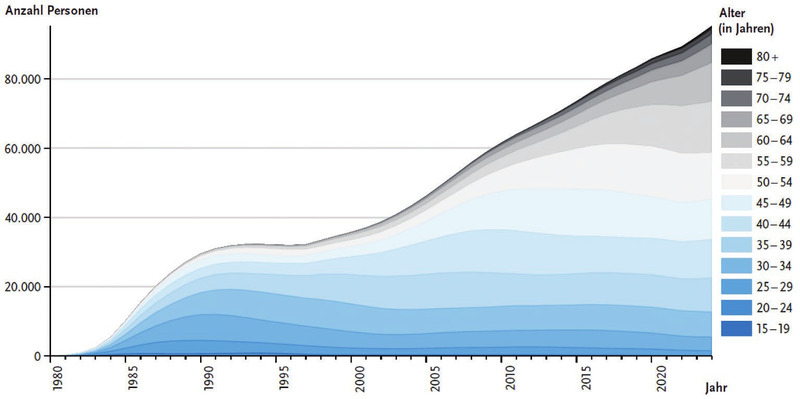

Hauptprobleme der ersten PIs waren gastrointestinale Nebenwirkungen und Lipodystrophie. Der heute einzig relevante PI auf dem Markt Darunavir ist gut verträglich und Lipodystrophie ist kein Thema mehr. Allerdings müssen PIs aus pharmakokinetischen Gründen mit Ritonavir oder Cobicistat geboostert werden. Angesichts einer immer älter werdenden HIV-Community sind heute Interaktionen das Hauptproblem (Abb. 1).

Abb. 1 Geschätzte Anzahl der in Deutschland lebenden Menschen mit HIV nach 5-Jahres-Alters- gruppen (ohne transfusionsassoziierte und Mutter-Kind Infektionen), 1980-2023 (Quelle: 1) Die Abbildung verdeutlicht die fortschreitende Alterung der Community der Menschen, die mit HIV in Deutschland leben seit Verfügbarkeit einer virussuppressiven antiretroviralen Therapie ab ca. 1996

Interaktionen

Verbunden mit der Alterung der HIV-Community ist die zunehmende Zahl von Komedikationen, die potenzielle Wechselwirkungen mit PIs und dessen Booster aufweisen.

Häufig eingesetzte Medikamentengruppen mit Interaktionen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

- Cholesterin-Senker (Statine) der älteren Generation, die immer noch häufig generisch als Erstlinientherapie eingesetzt werden, z.B. Simvastatin, Pravastatin, in geringerem Ausmaß auch Atorvastatin, und viele andere

- Direkte Orale Antikoagulanzien (DOAKs, früher NOAKs genannt „neue…“), aber auch „alte“: Vitamin K-Antagonisten, die routinemäßig eingesetzt werden bei Arteriosklerose/kardiovaskulären Ereignissen, z.B. Apixaban, Edoxaban, Rivaroxaban sowie Phenprocoumon und Warfarin

- Antiarrhythmika bei Herzrhythmusstörungen, z.B. Amiodaron, Disopyramid, Chinidin

- Antikonvulsiva, z.B. Cenobamat, Phenobarbital, Phenytoin

- Antihistaminika, z.B. Astemizol

- Anti-Migräne-Medikamente, z.B. Dihydroergotamin, Eletriptan

- Diverse Krebsmedikamente, viele „-tinibe“, z.B. Bosutinib

- Psychopharmaka und Hypnotika, z.B. Quetiapin, Lurasidon, Pimozid sowie Daridorexant und orales Midazolam

- Synthetische Steroide, z.T. auch, wenn nur inhalativ eingesetzt, z.B. Budenosid, Fluticason, Mometason, Triamcinolon

- Diverse Anti-Infektiva, z.B. in der Therapie von Koinfektionen mit Parasiten, Pilzen (Azole) sowie Tuberkulostatika (Rifampicin) und Virostatica

Bei laufender ART sollte vor dem Einsatz einer Komedikation die Möglichkeit von Interaktionen routinemäßig geprüft werden.2 Im klinischen Alltag ist dies bei fachfremden Verordnungen allerdings nicht immer der Fall, weil Interaktionen möglicherweise gar nicht in Betracht gezogen werden oder weil die PatientInnen möglicherweise ihre HIV-Diagnose nicht offen legen.

Neue Third Agents

Etwa

zur Jahrtausendwende wurde als Alternative zu PIs als Third Agent die

Klasse der nicht-nukleosidalen

Reverse-Transkriptase-Inhibitoren

(NNRTI) und ab 2008 die erste Generation der Integraseinhibitoren

(INSTIs) eingeführt.3,4

Beide Medikamentenklassen unterscheiden sich von den PIs nur durch

den Wirkmechanismus sowie ein optimiertes Nebenwirkungsprofil.

Relevante Nebenwirkungen moderner INSTIs können sein:

Neuropsychiatrische Beschwerden und – gerade in Kombination mit

Tenofovir Alafenamid (TAF) – Gewichtszunahme. Dies führte zu einem

breiten Einsatz der INSTIs. In den aktuellen deutsch-österreichischen

ART-Leitlinien, die im März diesen Jahres verabschiedet wurden,

werden PIs erstmals nicht mehr als erste Wahl empfohlen. Als

Firstline werden nur INSTI-haltige bzw. ein NNRTI-haltiges Regime

empfohlen. Dass diese Empfehlung innerhalb der Leitliniengruppe

umstritten war, lässt sich an der Konsensstärke ablesen. In dieser

Frage wurde nicht wie sonst in den Leitlinien üblich ein „starker

Konsens“ erreicht, sondern nur ein einfacher „Konsens“.5

Was ist ein IRIS (Immun-Rekonstitutions-Inflammations-Syndrom)?

Zugrunde liegt die Null Hypothese:

Der Beginn einer ART führt zu einer klinischen Verbesserung des/der Patient/in.

→ In der Folge verschwinden die Symptome der HIV-Infektion.

Die Hypothese wird bestätigt: im Fall von HIV und direkt assoziierten Symptomen.

Die Hypothese wird widerlegt: im Fall von IRIS. Dies stellt eine gewisse Regelverletzung dar.

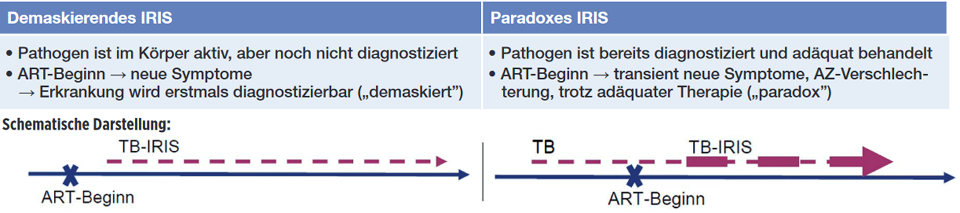

Zwei Arten von IRIS sind beschrieben

ART, antiretroviral therapy; IRIS, immune reconstitution inflammation syndrome; TB, tuberculosis

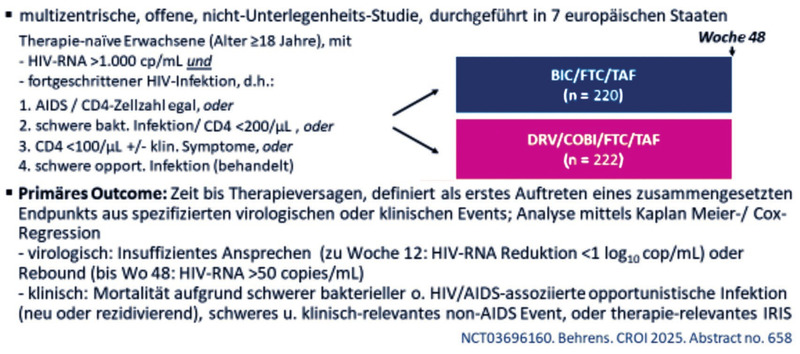

LAPTOP-Studie

Aufgrund der Jahrzehnte langen guten Erfahrung mit PIs bei spät diagnostizierten HIV-Infektionen mit ausgeprägtem Immundefekt/opportunistischen Infektionen, galten PIs bzw. die STR-Kombination Darunavir + Booster als „sichere“ Therapieoption. Diese Kombination wurde bevorzugt in dieser Situation eingesetzt, allerdings „eminenzbasiert“, da kaum klinische Studien in diesem Setting existierten. Nun liegt die LAPTOP-Studie vor, die auf der amerikanischen Retroviruskonferenz (CROI) in San Franzisko im Frühjahr 2025 vorgestellt wurde.6

Bisherige Zulassungsstudien zur antiretroviralen Therapie fokussierten überwiegend auf Personen mit hoher CD4-Zellzahl und eher niedriger HI-Viruslast. Die LAPTOP-Studie adressiert genau diese Population und vergleicht direkt zwei etablierte STR bei therapienaiven Personen mit fortgeschrittener HIV-Erkrankung.

Studien-Design

LAPTOP ist eine europäische, multizentrische, offene, auf nicht-Unterlegenheit angelegte, 1:1 randomisiert-kontrollierte klinische Studie, die an therapienaiven erwachsenen Personen mit fortgeschrittener HIV-Erkrankung zwei STR vergleicht: Bictegravir (B) versus Darunavir/Cobicistat (D) jeweils in Kombination mit Emtricitabin/ Tenofoviralafenamid (F/TAF). Der primäre Endpunkt war „die Zeit bis zum Auftreten eines Therapieversagens“, definiert virologisch (HIV-RNA >50 Kopien/ml), oder Auftreten eines klinischen Ereignisses (zusammengesetzt aus klinischen und virologischen Ereignissen bis zu Woche 48) (Abb. 2).

Abb. 2 Studiendesign der LAPTOP-Studie

Ergebnisse

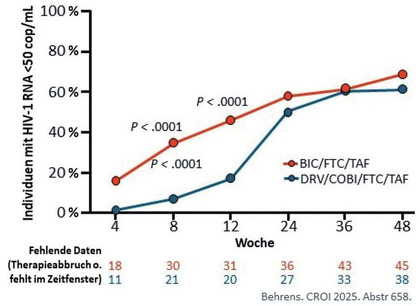

Die wichtigsten Ergebnisse:

- signifikant niedrigere Inzidenzrate für virologisches Therapieversagen (vF) in der B/F/TAF-Gruppe im Vergleich zur D/c/F/TAF-Gruppe (13,4% vs. 23,9%, p=0,013); dabei war „vF“ definiert als Viruslast-Wiederanstieg auf >50 K/ml,

- schnelleres virologisches Ansprechen auf B/F/TAF im Vergleich zu D/c/F/TAF,

- Gesamtinzidenzrate für unerwünschte Ereignisse (Grad ≥2) in der B/F/TAF-Gruppe niedriger (220,5 vs. 264,7 pro 100 Personenjahre, p=0,0024),

- weniger therapiebedingte unerwünschte Ereignisse (Grad ≥2) in der B/F/TAF-Gruppe (13,7 vs. 21,7 pro 100 Personenjahre, p=0,0431),

- Rate schwerwiegender unerwünschter Ereignisse (Grad 3-4) und Inzidenz der Immun-Rekonstitutions-Inflammations-Syndrome (IRIS) war in beiden Gruppen nicht unterschiedlich.

Die Autorengruppe schlussfolgert daraufhin, dass BIC/FTC/TAF für Menschen mit fortgeschrittenem HIV in Bezug auf die Zeit bis zum Auftreten eines Behandlungsversagens besser war und mit verbesserter Therapie-Sicherheit assoziiert war.

Kritische Beurteilung

Die spannende Frage ist nun, ob auch im klinischen Alltag BIC/FTC/TAF bei spät diagnostizierter HIV-Infektion bzw. fortgeschrittener HIV-Erkrankung so wie in der LAPTOP-Studie die bevorzugte Therapie-Option darstellt.

Diesbezüglich

sollten die im Poster vorgestellten Haupt-Ergebnisse wie folgt

analysiert werden:

Abb. 3 Anteil der Patient:innen in der LAPTOP-Studie, die zu den definierten Studienzeitpunkten komplette Virussuppression aufwiesen

- Die signifikant niedrigere Inzidenzrate für virologisches Therapieversagen in der B/F/TAF-Gruppe, ist kein neuer Befund. Gerade für die PIs ist eine mit den hochsensitiven Messverfahren darstellbare HI-Viruslast im Bereich zwischen 50 und 200 K/ml kein ungewöhnlicher Befund7 und verknüpft mit ähnlichem Anstieg der CD4-Zellzahl ohne klinische Nachteile. Erklärt wird dieses Phänomen über den Wirkmechanismus der PIs im späten Replikationszyklus, der auch nicht-vermehrungsfähiges HIV im Blut mittels PCR nachweisbar werden lässt. Als Konsequenz aus diesem Wissen wurde z.B. für PIs die Grenze der Virussuppression in Studien der „American Clinical Trials Group“ mit 200 K/ml definiert.

- Der raschere Abfall der Viruslast unter der INSTI-haltigen im Vergleich zur PI-basierten Regimen ist ebenso keine Neuigkeit, sondern ein beschriebenes Charakteristikum INSTI-haltiger Kombinationen in der initialen ART.8 Die verzögerte Viruslastantwort unter PIs wird im späteren Therapieverlauf auch in der LAPTOP-Studie aufgeholt (Abb. 3).

- Unerwünschte Ereignisse (therapiebedingt und nicht-therapiebedingt) waren in der B/F/TAF-Gruppe seltener im niedrigeren Beschwerdegrad (2-4), nicht aber seltener für die höhergradigen unerwünschten Ereignisse (Grad 3-4). Daraus ist lediglich eine bessere Verträglichkeit der INSTI-haltigen Kombination im niedrigeren Schweregradbereich abzuleiten. Zudem ist dieser Befund im Rahmen einer offenen Studie, in der Patient:innen und Studienmitarbeiter:innen wussten, welche Kombination eingenommen wird, in der Bedeutung als begrenzt einzuschätzen.

- Der letzte Befund – die vergleichbare Inzidenz von IRIS in beiden Gruppen - ist interessant, da ein IRIS im ART-Verlauf insbesondere als Komplikation später HIV-Diagnosen zu beobachten ist (siehe Kasten).

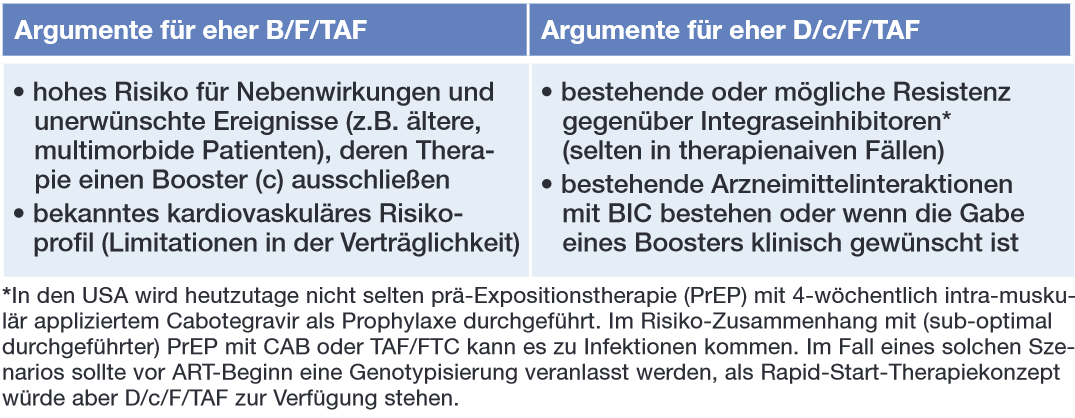

Tab. 1 Argumente für spezifische, initiale Eintabletten-ART-Kombinationsregime, Schlussfolgerungen aus der LAPTOP-Studie

Immer noch werden in Deutschland etwa 33% der Erstdiagnosen bei fortgeschrittenem Immundefekt gestellt, davon über die Hälfte (18%) im Stadium „Vollbild AIDS“.1 Typische IRIS-Manifestationen unter ART sind z.B. die symptomatische Tuberkulose oder nicht-tuberkulöse Mykobakteriose. Diese wären mit der fix-dosierten Kombination B/F/TAF nicht behandelbar, aber sehr wohl mit der Kombination D/c/F/TAF, wenn als Rifamycin-Derivat nicht Rifampicin, sondern alternativ Rifabutin verwendet würde.

Fazit: Individuelle ART

Die LAPTOP-Studie ist als „nicht-Unterlegenheits-Studie“ durchgeführt worden, mit dem Ansatz, äquivalente Therapien zu demonstrieren, dies gelang mit dieser Studie. Eine Überlegenheit der einen Antiretroviralen Therapie ist aufgrund der Ergebnisse mit dem LAPTOP-Studiendesign nicht ableitbar. Daher gilt für die individuelle Therapieentscheidung auch hier das alte Paul-Ehrlich-Prinzip: „Look at the Patient!“

1 an der Heiden M, Marcus U, Kollan C, Schmidt D, Koppe U, Gunsenheimer-Bartmeyer B, Bremer V: Schätzung der Anzahl der HIV-Neuinfektionen in den Jahren 2022 und 2023 sowie der Gesamtzahl der Menschen, die Ende 2023 mit HIV in Deutschland leben. Epid Bull 2024;28:3-20

2 www.hiv-druginteractions.org/prescribing_resources/hiv-summaries-pi

3 Staszewski S, Morales-Ramirez J, Tashima KT, Rachlis A, Skiest D, Stanford J, Stryker R, Johnson P, Labriola DF, Farina D, Manion DJ, Ruiz NM. Efavirenz plus zidovudine and lamivudine, efavirenz plus indinavir, and indinavir plus zidovudine and lamivudine in the treatment of HIV-1 infection in adults. Study 006 Team. N Engl J Med. 1999 Dec 16;341(25):1865-73

4 Steigbigel RT, Cooper DA, Kumar PN, Eron JE, Schechter M, Markowitz M, Loutfy MR, Lennox JL, Gatell JM, Rockstroh JK, Katlama C, Yeni P, Lazzarin A, Clotet B, Zhao J, Chen J, Ryan DM, Rhodes RR, Killar JA, Gilde LR, Strohmaier KM, Meibohm AR, Miller MD, Hazuda DJ, Nessly ML, DiNubile MJ, Isaacs RD, Nguyen BY, Teppler H; BENCHMRK Study Teams. Raltegravir with optimized background therapy for resistant HIV-1 infection. N Engl J Med. 2008 Jul 24;359(4):339-54

5 Deutsch-Österreichische Leitlinien zur antiretroviralen Therapie der HIV-1-Infektion, AWMF 055-001 von 2025, in Druck. Wird nach Veröffentlichung abrufbar sein unter https://daignet.de/leitlinien-und-empfehlungen/hiv-leitlinien

6 Behrens GMN, et al. CROI 2025, Poster 0658

7 Weld ED. Limits of Detection and Limits of Infection: Quantitative HIV Measurement in the Era of U = U. J Appl Lab Med. 2021 Jan 12;6(1):324-326

8 Stephan C, Baldauf HM, Barry J, Giordano FA, Bartholomae CC, Haberl A, Bickel M, Schmidt M, Laufs S, Kaderali L, Keppler OT. Impact of raltegravir on HIV-1 RNA and DNA forms following initiation of antiretroviral therapy in treatment-naive patients. J Antimicrob Chemother 2014 Oct;69(10):2809-18

Diese Seite weiter empfehlen

Diese Seite weiter empfehlen