Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections 9.-12. März 2025 in San Francisco/Usa

Noch länger wirksame ART und PrEP in Sicht

Die

diesjährige CROI hat mit 3.700 Teilnehmern fast wieder

Vor-Corona-Größe erreicht. 40% der Teilnehmer kamen nicht aus den

USA, 69 Länder waren vertreten. Ein Drittel der rund 1.000

präsentierten Studien kamen von Autoren außerhalb der USA. Eine

erstaunliche Neuerung ist der Trend, die Schlussfolgerung auf Postern

auch in einfacher Sprache darzustellen. Ob dieser Trend auf den

Einfluss des neuen Präsidenten zurückgeht, der sich stets in

einfacher Sprache äußert, ist unklar. An dem intellektuellen Niveau

der Kongressteilnehmer kann es jedenfalls nicht liegen.

Die

diesjährige CROI hat mit 3.700 Teilnehmern fast wieder

Vor-Corona-Größe erreicht. 40% der Teilnehmer kamen nicht aus den

USA, 69 Länder waren vertreten. Ein Drittel der rund 1.000

präsentierten Studien kamen von Autoren außerhalb der USA. Eine

erstaunliche Neuerung ist der Trend, die Schlussfolgerung auf Postern

auch in einfacher Sprache darzustellen. Ob dieser Trend auf den

Einfluss des neuen Präsidenten zurückgeht, der sich stets in

einfacher Sprache äußert, ist unklar. An dem intellektuellen Niveau

der Kongressteilnehmer kann es jedenfalls nicht liegen.

Inhaltlich gab es auf der CROI 2025 erstmals keinen großen „Aufreger“, aber gute Grundlagenwissenschaft, kleine Erfolge auf dem Weg zur Remission sowie eine gut gefüllte Pipeline.

Remission nach Relaps

Zwei neue Fälle von Remission – früher Heilung genannt – nach Stammzelltransplantation sind mittlerweile keine Schlagzeile mehr wert. Ein Fall sticht aus der Gruppe heraus. Der seit 14 Jahren HIV-positive 67jährige Mann wurde wegen einer AML mit Zellen mit der d32/d32-Mutation transplantiert. 15 Monate später wurde die ART abgesetzt. Zwei Monate nach Absetzen kam es zum Virus-Rebound mit 800 Kopien/ml. Nach zwei Jahren erneuter ART wurden die Medikamente auf Wunsch des Patienten erneut abgesetzt und er ist mittlerweile 10 Monate in Remission. Dies ist der erste Fall einer Virus-Reaktivierung nach Stammzelltransplantation von homozygoten d32-Zellen. Offenbar haben einige Zellen mit HIV die Vorbereitung auf die Stammzelltransplantation überlebt. Ob die reaktivierten CCR5-tropen Viren aufgrund der transplantierten CCR5-resistenten Zellen oder aufgrund der immunaktivierenden Graft vs Host-Reaktion sich nicht weiter vermehren konnten, ist unklar (Rubinstein P et al., 531).

Pipeline

Ziel der Entwicklung sind langwirksame Regime möglichst mit dem Potential einer Remission. Die Pipeline ist hier erfreulich gut gefüllt. Neben neuen antiretroviralen Substanzen war das Augenmerk besonders auf die breit neutralisierenden Antikörper (bnABs) gerichtet.

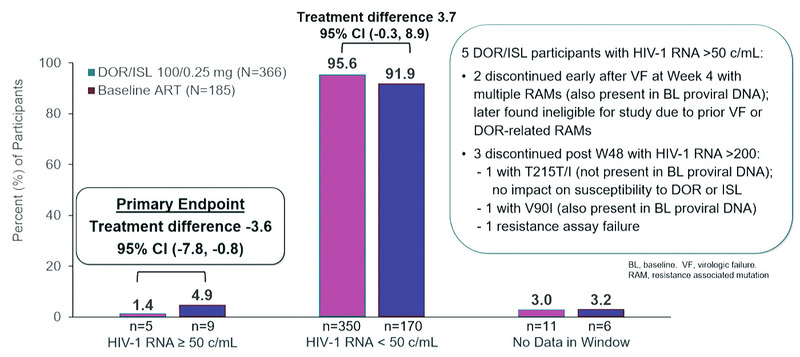

Islatravir

Nach ersten Rückschlägen wird das NRTTI Islatravir (ISL) weiterentwickelt. In Kombination mit dem NNRTI der zweiten Generation Doravirin (DOR) wurde es in zwei Phase-3-Studien im Switch Setting an Patienten ohne früheres Therapieversagen geprüft. In Studie 051 wurden die Patienten entweder auf ISL/DOR 0,25/100 mg OD oder B/F/TAF umgestellt, in 052 weiterbehandelt oder auf die neue Fixkombination gewechselt. Nach 48 Wochen war das duale Regime virologisch in beiden Studien nicht unterlegen (Abb. 1). Es wurde keine Resistenzentwicklung beobachtet und kein Abfall von CD4-Zellen oder Lymphozyten. Das Gewicht blieb konstant (Colson AE et al., 204a; Orkin C et al., 204b).

Abb. 1 Fixkombination Islatravir/Doravirin OD vs BIC/F/TAF. Virologischer Effekt zu Woche 48

INSTI und Kapsidinhibitor

Zwei neue INSTI sind in der Entwicklung. Die virologische Potenz und das Profil von GS-172 ist vergleichbar mit Bictegravir, kann aber oral einmal wöchentlich gegeben werden (Yant SR et al., 724). Der INSTI VH-184 ist auch gegen komplexe INSTI-Mutationen wirksam. Die Substanz wird als Tablette und langwirksame Substanz entwickelt (Rogg L et al., 152)

Der Kapsid Inhibitor VH-499 hat eine mit INSTI vergleichbare Potenz. Während der 10tägigen Monotherapie entwickelte 1/20 Teilnehmern eine Resistenz mit Q67Q/H (Benn P et al., 153). Dies zeigt, ebenso wie andere Studien, die geringe Resistenzschwelle dieser Substanzklasse. Ein adäquater Partner scheint unabdingbar.

breit neutralisierende Antikörper

Bei den bnABs (broadly neutralising antibiodies) geht die Forschung und der Erfolg schrittweise weiter. Ziel ist die funktionelle Heilung, d.h. eine lang-anhaltende Virussuppression ohne ART. Probleme auf dem Weg dahin: Resistenz, Dosierung und Applikationsfrequenz. In einer Placebo-kontrollierten Studie der RIO-Gruppe führte die einmalige Infusion zwei langwirksamer bnABs (NAbs (3BNC117-LS & 10-1074-LS) zur Virus-Suppression bis Woche 20 bei 22/34 (75%) der Teilnehmer. Nach einer zweiten bnAB-Infusion waren zu Woche 48 13/22 (57%) und zu Woche 72 7/22 weiterhin ohne ART supprimiert. Zu Woche 120 Woche waren noch zwei Personen in der Remission. Diese Dynamik deutet bei schnellem Rebound auf eine Resistenz-Entwicklung, bei langsamem Rebound eher auf sinkende Antikörper-Spiegel hin (Fidler S et al., 107). Weitere Antikörper sind in Entwicklung. Eine bessere Wirksamkeit erhofft man sich von dem bispezifischen Antikörper IMC-M113V (Mothe B et al., 479).

Lenacapavir + 2 bnABs

Für die Studie wurden 160 Personen unter ART gescreent, rund die Hälfte hatte Resistenzen gegen die beiden breit neutralisierenden Antikörper Teropavimab und/oder Zinlirvimab. 80 Patienten erhielten einmalig eine Infusion mit den Antikörpern und einmalig Lenacapavir sc. 52/53 Patienten waren auch zu Woche 26 noch komplett supprimiert. Bei einem Patienten kam es jedoch zum virologischen Versagen. Aus bislang unbekannten Gründen war bei diesem Patienten der Lenacapavir-Spiegel bereits in den ersten Wochen stark abgesunken, worauf er zu Woche 12 einen Blip und zu Woche 16 ein deutlichen viralen Rebound entwickelte mit Lenacapavir-RAM und 11% Resistenz gegen ein bnAB (Ogbuagu O et al., 151)

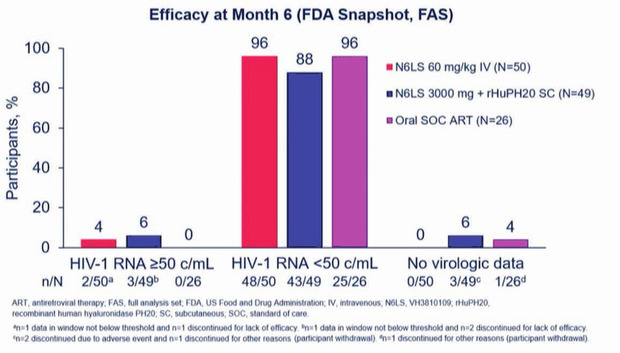

Cabotegravir + N6LS

Abb. 2 EMBRACE. N6LS plus zwei bnABs. Virologischer Effekt zu Woche 20 bei Empfindlichkeit auf beide bnABsTaiwo et al. CROI 2025

In

der Studie EMBRACE 1 erhielten supprimierte Patienten ohne früheres

Therapieversagen Cabotegravir QM IM sowie alle vier Monate den

langwirksamen bnAB N6LS SC oder IV oder wurden weiterbehandelt. Nach

sechs Monaten lag die Viruslast immer noch bei 96% der Teilnehmer

unter der Nachweisgrenze (Abb. 2). Bei vier Patienten wurde ein

Therapieversagen mit Resistenz gegen den bnAB und bei einer Person

zusätzlich mit einer Resistenz gegen Cabotegravir. In der

Folgestudie EMBRACE 2 soll der bnAB alle 6 Monate infundiert werden

(Taiwo B et al., 203).

TLR7-Agonist+bnABs

Auch in Afrika wurde eine erste Studie mit bnABs durchgeführt. 20 Frauen mit akuter HIV-Infektion (Fiebig I) erhielten zwei bnABs plus den TLR7-Agonisten Vesatolimod. Bei 60% kam es zum frühen Rebound, 30% blieben bis Woche 48 ohne ART und 20% bis Woche 55. 4/20 Frauen blieben 2-4 Jahre in der Remission (Dong K et al., 105).

Simplify

Komplexe

Regime können auch bei stark vorbehandelten Patienten vereinfacht

werden – sofern die Medikamente verfügbar sind. In ARTISTRY-1

wurden supprimierte Patienten auf BIC+LEN umgestellt oder weiter

behandelt. Nach 48 Wochen waren immer noch rund 90% unter der

Nachweisgrenze und zwar auch, wenn zuvor INSTI-RAMs vorlagen (Margot

N et al., 738).

Ebenfalls im Rahmen eines Switchs wurde die Kombination ISL 2 mg + LEN 300 mg einmal wöchentlich mit B/F/TAF verglichen. Auch hier war die virologische Wirksamkeit vergleichbar ohne Resistenzentwicklung (Vanderveen LA et al., 736). Die Forgiveness des Regimes scheint gut zu sein. Bei einmaligem Auslassen der wöchentlichen Dosis von ISL/LEN 2/300 mg bleibt der Plasmaspiegel im steady state nahezu unverändert (Imperial M et al., 642).

US-Zeitenwende

Die

Auswirkungen der amerikanischen Zeitenwende waren zu spüren: 5% der

Präsentationen wurden zurückgezogen – überwiegend aus dem

Bereich Diversity – und viele Posterplätze blieben sogar ohne

weitere Erklärung leer. Die Referenten staatlicher Institutionen

mussten ihre Vorträge virtuell halten aufgrund von Auflagen und

Kosteneinsparungen ihrer

Arbeitgeber.

LA-ART

In

der CARES-Studie wurden rund 500 supprimierte Patienten in Uganda und

Südafrika auf Cabotegravir/

Rilpivirin LA umgestellt oder oral

weiter behandelt wurden. Die neuen 96-Wochen-Daten bestätigen die

gute virologische Wirksamkeit. Über 95% der Teilnehmer waren

supprimiert, obwohl der retrospektive Resistenzanalyse zufolge bei 8%

CAB-RAMs und bei 7% RPV-RAMs nachgewiesen wurden. 80% der Injektionen

erfolgten im richtigen Rhythmus. Bei vier Patienten (1,6%) wurde ein

Therapieversagen dokumentiert mit Resistenz gegen Rilpivirin und in

einem Fall gegen Cabotegravir (Kityo C et al., 202).

Wie schon frühere Studien zeigt jetzt auch eine Studie bei Obdachlosen in San Francisco, dass eine LA-ART der Tabletten-ART in schwierigen Situationen bei intensiver Betreuung überlegen ist. Alle der 20 Personen inklusive der 16 Personen mit nicht supprimierter Viruslast vor Therapiebeginn konnten erfolgreich behandelt werden im Vergleich zu 62% der 87 Personen, die Tabletten einnahmen (O´Connor K et al., 691).

Immundefekt

Proteasehemmer waren bislang die erste Wahl bei fortgeschrittenem Immundefekt. In der europäischen LAPTOP-Studie schnitten die INSTI bei 442 Personen mit HIV (85% CD4<100/µl) nach 48 Wochen im Hinblick auf virologischen Effekt und Verträglichkeit jedoch besser ab (Behrens GMN et al., 658).

BIC/F/TAF einmal pro Woche?

In einer Pilotstudie wurde bei 40 unter BIC/F/TAF supprimierten Patienten die Dosis des STR reduziert und zwar auf BIC/F/TAF 3W (Mo-Mi-Fr) oder 2W (Di-Fr) oder QW (Mi) bzw. es wurde wie bisher OD weiterbehandelt. Nach 48 Wochen entwickelten in der QW-Gruppe 2/10 Personen und in der 3W-Gruppe 1/10 Personen einen Rebound >50 Kopien/ml ohne Resistenzmutationen. Die trough-Spiegel in Plasma und intrazellulär waren – so die Autoren – nur in der QW-Gruppe nicht ausreichend. Auswirkungen der Dosisreduktion im Hinblick auf Verträglichkeit und Laborparameter wurden nicht berichtet (Chivite I, et al., 659).

Dolutegravir Resistenz

Ursache eines sonst nicht erklärbaren Therapieversagens von INSTI könnten auch Mutationen außerhalb des Integrasegens sein. So können Mutationen im Nukleokapsid-Bereich (NC-Mutationen) phänotypische Resistenz gegen Dolutegravir vermitteln. In der HAKIM-Kohorte, in der rund 10% der Patienten trotz Umstellung auf DTG/TDF/3TC nach Therapieversagen keine komplette Suppression erreichten, fanden sich bei <1% INSTI-Mutationen. Gefunden wurden aber neue Nukleokapsid-Mutationen (NC-N27I, NC-A30T nd NC-M46I), die eine 2fache phänotypische Resistenz gegen Dolutegravir vermitteln (Penrose KJ et al., 156).

Gewicht

Gewichtszunahme ist eine gefürchtete Nebenwirkung der ART. In der großen amerikanischen ACCORD-Kohorte (n=32.000) waren INSTI der zweiten Generation für eine Gewichtszunahme verantwortlich (Bourgi K et al., 891). In der Studie PASO-DOBLE, in der 500 Personen entweder auf B/F/TAF oder DOL/3TC umgestellt wurden, nahmen Personen unter dem TAF-haltigen Regime mehr zu und zwar in allen Subgruppen (Tiraboshi J et al., 661).

Wer ist besonders gefährdet? Dieser Frage ging die deutsche HIV-HEART Kohorte nach. Die Auswertung der Daten von über 1.000 Teilnehmern ergab, ein Risiko >10% Körpergewicht zuzunehmen, haben jüngere Patienten mit steigender CD4/CD8-Ratio sowie nach einem Switch auf TAF. NNRTI und INSTI erhöhten das Risiko nicht relevant. Eine lange PI-Einnahme führte eher zur Abnahme (Mavarani L et al., 894).

Rally

for Science

Der neue Präsident der USA wirbelt nicht nur die Weltpolitik durcheinander, auch innerhalb der USA gibt es massive und abrupte Veränderungen. Das betrifft unter anderem Gesundheitswesen und Wissenschaft. Auf der CROI war noch eine gewisse Schockstarre zu spüren, aber Widerstand beginnt sich zu formieren. Die „HIV-Szene“ – Aktivisten wie Wissenschaftler – haben seit über 40 Jahren Erfahrung in diesem Bereich. Hunderte Kongressteilnehmer sind dem Aufruf gefolgt und demonstrierten gegen Zensur und Kürzungen in der Wissenschaft, gegen Angriffe auf Forscher und ihre Institutionen sowie das Ende von Evidenz-basierten Hilfsprojekten.

© Fotos by Brooke Anderson | movementphotographer

Semaglutid

Der Effekt des GLP-1-Inhibitors Semaglutid auf das Gewicht und metabolische Parameter bei Personen mit und ohne HIV ist vergleichbar und in beiden Gruppen leider nicht dauerhaft. So war das Gewicht 24 Wochen nach Absetzen einer 32-wöchigen Therapie auch bei Personen mit HIV wieder am Ausgangspunkt (Lake JE et al., 861; Eckard AR et al., 862) und die die günstigen metabolischen Effekte reversibel (Lake JE et al., 861). Eine Langzeit-Therapie wäre somit wünschenswert, doch zu Langzeit(neben)wirkungen liegen (noch) keine Daten vor.

Prävention

Die gute Effektivität von Lenacapavir zweimal jährlich sc wurde bereits in den Studien PURPOSE-1 und -2 dokumentiert. Nun wurde in einer Subgruppen-Analyse gezeigt, dass auch die besonders vulnerable Gruppe der sehr jungen afrikanischen Frauen davon profitiert. Bei den 56 jungen Frauen im Alter von 16 bis 18 Jahre kam es ebenfalls zu keiner HIV-Infektion (Gill K et al., 120).

Lenacapavir QA

Lenacapavir kann parenteral auch einmal jährlich gegeben werden. 5.000 mg (2x 5 ml 500 mg/ml sc) führten zu einem ausreichenden Medikamentenspiegel über ein Jahr. Knoten am Injektionsort waren häufig, die Schmerzen ließen sich mit einer Vorbereitung der Injektionsstelle mit Eis vermindern. Für die geplante Phase-3-Studie ist eine Formulierung mit geringerem Volumen vorgesehen. Dazu muss lediglich die Konzentration der Substanz erhöht werden, denn je höher die Konzentration umso langsamer die Freisetzung (Singh R et al., 154).

Implantate

Auch bei den Implantaten gibt es Fortschritt. Ein Islatravir-Implantat fünf Monate schützte Affen vor einer HIV-Infektion und war gut verträglich (Johnson L et al., 1233). In der Entwicklung sind ferner Implantate mit Cabotegravir und einem Kontrazeptivum sowie ein Vaginalring mit Islatravir und einem Kontrazeptivum, die im Tiermodell erfolgreich geprüft wurde (King J et al., 1236; Srinivasan P et al., 1238).

Neue Entwicklungen gibt es auch bei der oralen PrEP. Der neue NRTTI MK-8527 zeigte in einer Phase-2-Studie das Potential für eine einmal monatliche Tablette (Kapoor Y et al., 1232).

Fußnote

In diesem Beitrag wird zur sprachlichen Vereinfachung die männliche Form verwendet, gemeint sind alle Geschlechter.

Diese Seite weiter empfehlen

Diese Seite weiter empfehlen