Gerd Fätkenheuer, Köln

Infektiologisches Konsil: Bedeutung und Standards

Während in vielen anderen Ländern Dienste zur infektiologischen Beratung gut etabliert sind, ist dies in Deutschland nur in wenigen Kliniken der Fall. Die Durchführung der Beratungen unterscheidet sich von Zentrum zu Zentrum erheblich, einheitliche Standards sind in Deutschland bisher nicht definiert worden. Mit der zunehmenden Bedeutung der Infektiologie sowie der wachsenden Zahl infektiologisch weitergebildeter Ärzte – im Rahmen einer Zusatzweiterbildung oder seit kurzem auch als eigenständiger Facharzt für Innere Medizin und Infektiologie – ergibt sich der Bedarf einer Definition von Qualitätsstandards. Die Deutsche Gesellschaft für Infektiologie (DGI) sowie die deutsche Gesellschaft für pädiatrische Infektiologie (DGPI) haben kürzlich erstmalig in Deutschland Standards für das Infektiologische Konsil vorgelegt. Im Folgenden sollen wesentliche Aspekte daraus skizziert werden.

Zeitaufwand

Im Zentrum des Infektiologischen Konsils stehen die direkte Anamnese sowie die klinische Untersuchung des Patienten. Dies ist nicht delegierbar und muss immer vom infektiologischen Konsiliararzt persönlich durchgeführt werden. Häufig wird dieses Prinzip nicht beachtet und Konsiliarärzte verlassen sich auf Angaben von Kolleginnen oder Kollegen. Dies verhindert eine ungefilterte, eigenständige Bestandsaufnahme und führt damit häufig dazu, dass wichtige Aspekte in der Krankheitsgeschichte beziehungsweise im Untersuchungsbefund keine Berücksichtigung finden. Diese umfangreichen Aufgaben sind nicht im Schnelldurchgang zu erledigen, sondern benötigen Zeit: Durchsicht der vorhandenen Befunde, Gespräch mit dem Patienten und klinische Untersuchung, Besprechung mit den behandelnden Ärzten und abschließende Dokumentation – unter einer Stunde ist das in der Regel nicht zu schaffen. Konsile bei Patienten mit komplexer Anamnese benötigen mindestens 90 Minuten.

Angefordertes Konsil

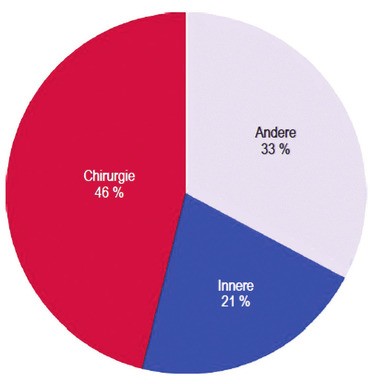

Abb. 1 Anfordernde Fachgruppen für infektiologische Konsile (n=14.964) in sechs deutschen Universitätskliniken (2022) Quelle: Vehreschild MJGT et al., Med Wochenschr. 2024

Für die Anforderung einer infektiologischen Beratung haben sich im klinischen Alltag zwei unterschiedliche Mechanismen etabliert: Das Konsil auf Anforderung und das obligatorische Konsil. Die meisten Beratungen werden durch die behandelnden Ärzte veranlasst, die Fragen zur Diagnostik oder Therapie bei einem spezifischen Patienten mit vermuteter oder gesicherter Infektion haben. Hier erwartet man Hilfe durch Spezialisten für Infektionskrankheiten bei in der Regel komplexen Patientenfällen. Diese Form des Konsils erfolgt immer auf freiwilliger Basis und nach Einschätzung der jeweils behandelnden Ärzte. Erfahrungen an deutschen Universitätskliniken mit bereits seit länger bestehendem infektiologischem Konsil-Service zeigen, dass die Beratung sowohl von operativen als auch von nicht- operativen medizinischen Disziplinen nachgefragt wird. (Abb. 1)

Obligatorisches Konsil

Dem gegenüber steht das obligatorische Konsil, das durch eine bestimmte klinische Situation ausgelöst wird und im jeweiligen Krankenhaus zwingend gefordert wird. Ein typisches Beispiel für die Auslösung obligatorischer Konsile ist der Nachweis bestimmter Erreger in der Blutkultur (z.B. Staphylococcus aureus, Vancomycin resistente Enterokokken, Candida albicans, multiresistente gram-negative Erreger). Inzwischen gibt es zahlreiche Studien, die zeigen, dass die Einbindung von Infektiologen in die Behandlung von Patienten mit den aufgeführten Erkrankungen deren Prognose verbessert. Die Verpflichtung zur infektiologischen Mitbehandlung ist also durch die wissenschaftliche Evidenz gut begründet.

Neben der persönlichen Anamnese und Befunderhebung ist die Sichtung und Berücksichtigung aller für die infektiologische Fragestellung vorhandenen Befunde von großer Bedeutung. Dies ist insbesondere bei Patienten mit längerer Vorbehandlung häufig ein sehr aufwändiger Prozess und ein wesentlicher Faktor für den hohen Zeitbedarf der infektiologischen Konsile. Ich erinnere mich an zahllose Beispiele, bei denen wir im Rahmen des Konsils Befunde entdeckten, die von den behandelnden Ärzten übersehen oder als unerheblich erachtet worden waren, die aber im weiteren Verlauf die Behandlung entscheidend beeinflussten.

Dokumentation

Jedes infektiologische Konsil sollte schriftlich dokumentiert und in die (elektronische) Patientenakte eingefügt werden. Einige zentrale Punkte müssen dabei immer aufgeführt werden:

- infektiologische Diagnose mit kurzer Begründung

- Therapieempfehlung mit Angabe von Applikationsform, Dosierung und Dauer

- Empfehlungen zu weiteren diagnostischen Maßnahmen

- Ggf. Hinweis auf notwendige Nachfolgeuntersuchungen

Erfahrungsgemäß werden die Empfehlungen umso besser umgesetzt, je besser die Kommunikation mit den behandelnden Ärzten funktioniert. Als Vertreter eines Querschnittsfaches, das Verbindungen zu fast alle anderen medizinischen Fächer hat, sind Infektiologen geradezu verpflichtet zu einem offenen und vertrauensvollen Umgang mit Kolleginnen und Kollegen anderer Disziplinen. Daneben spielt die inhaltliche Qualität der Konsile natürlich eine große Rolle. Wir werden als Ratgeber umso ernster genommen und umso öfters nachgefragt, je klarer unsere Empfehlungen und je besser sie begründet sind.

Antimicrobial Stewardship(AMS)

Vielfach wird eine infektiologische Beratung gleichgesetzt mit Antimicrobial Stewardship (AMS; vormals Antibiotic Stewardship, ABS). Es handelt sich jedoch um jeweils unterschiedliche Bereiche der infektiologischen Tätigkeit, die voneinander abgegrenzt werden müssen. Entscheidendes Charakteristikum des infektiologischen Konsils ist die konkret auf die Behandlung eines Patienten bezogene Beratung mit eigenständiger Befunderhebung durch den Infektiologen. Im Gegensatz zum individuellen Ansatz des infektiologischen Konsils ist AMS eine systematische Intervention, die den rationalen Einsatz von antimikrobiellen Substanzen auf Station- bzw. auf Klinikebene zum Ziel hat. Hierfür sind in der deutschen S3-Leitlinie Regeln und Qualitätsstandards definiert worden.

Im klinischen Alltag sind die Übergänge zwischen einem infektiologischen Konsil und einer AMS-Visite allerdings oft fließend. Dennoch halte ich es für wichtig, dass die Begriffe getrennt und in ihrer eigentlichen Bedeutung verwendet werden. Ergibt sich beispielsweise während einer AMS-Visite auf einer Station eine vertiefte Diskussion um die Behandlung eines Patienten mit offenen Fragen zur Diagnostik und Therapie, so kann dies leicht den Rahmen von AMS sprengen. Dies sollte dann den Anlass geben für ein infektiologisches Konsil nach den oben beschriebenen Standards. Hier geht es ja um eine Optimierung der Behandlung eines konkreten Patienten. Positive Effekte sind in der Literatur dabei nur für die infektiologische (Mit-) Behandlung beschrieben. Eine Besprechung „nach Aktenlage“ ist dafür nicht ausreichend.

Ausblick

In der aktuellen Struktur des DRG-basierten Entgeltsystems für die Krankenhäuser ist es ein großer Nachteil für die Infektiologie, dass es keine einzige Prozedur gibt, die ihr spezifisch zugeordnet werden kann wie beispielsweise die Koronarangiografie in der Kardiologie. Dies sollte im Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz (KHVVG) 2024 partiell geändert werden, indem eine Leistungsgruppe Infektiologie eingeführt und damit auch die Möglichkeit für eine Strukturförderung mittels Vorhaltekosten geschaffen wurde. Leider wurden dieser Leistungsgruppe bisher zunächst keine spezifischen Leistungen zugeordnet, und die praktische Umsetzung ist damit nicht erfolgt. Für die weitere Entwicklung des Faches in Deutschland wird es entscheidend sein, dass dies so rasch wie möglich geändert wird und die Infektiologie eine eigene Leistungsgruppe mit entsprechenden Abrechnungsmöglichkeiten erhält.

Literatur beim Verfasser

Diese Seite weiter empfehlen

Diese Seite weiter empfehlen