Klug entscheiden in der Infektiologie

Klug entscheiden in der Infektiologie

Oberflächliche Abstriche von chronischen Wunden ohne klinischen Anhalt für eine Infektion sollen nicht entnommen werden. Falls doch abgenommen, sollen die Kulturergebnisse nicht therapiert werden.

Abstriche für mikrobiologische Kulturen von oberflächlichen Wunden sollen nicht durchgeführt werden, wenn diese keine Zeichen einer Infektion, wie Schmerzen, Rötung und Überwärmung der umgebenden Haut und/oder eitrige Beläge, aufweisen. Auch nichtinfizierte Wunden sind häufig mit Bakterien kolonisiert, ohne dass eine Therapieindikation besteht. Die Abstrichergebnisse bilden deswegen Hautflora oder harmlose Besiedelung ab. Trotzdem werden Betroffene mit positiven Abstrichergebnissen meist antibiotisch behandelt. Das führt zu steigender antimikrobieller Resistenz, zu potenziell vermeidbaren Nebenwirkungen und zu höheren Kosten im Gesundheitssystem.

Bei Verdacht auf Infektion von Wunden sollen statt oberflächlicher Abstriche bevorzugt Gewebeproben aus tieferen Gewebeschichten zur mikrobiologischen Untersuchung eingesandt werden. Diese werden bevorzugt intraoperativ entnommen. Durch ein solches Vorgehen ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, den tatsächlich verursachenden Erreger zu identifizieren. Eine Studie konnte zum Beispiel zeigen, dass in den oberflächlichen Wundabstrichen nur 75% der Erreger nachgewiesen wurden, die in tiefen Gewebeproben identifiziert wurden.

Patientinnen und Patienten, die anamnestisch eine Penicillinallergie angeben, haben in der Mehrzahl der Fälle keine. Sie sollen daher diesbezüglich vor Beginn einer Antibiotikatherapie eingehend zum Beispiel mittels eines Scores evaluiert werden, um den Einsatz von Zweitlinienantibiotika zu vermeiden.

Circa

5–10% der Gesamtbevölkerung vermuten, eine Penicillinallergie zu

haben.

Diese vage Vermutung führt

oft zur Dokumentation einer

Penicillinallergie, der in

der Praxis häufig eine Meidung aller β-Laktam-Antibiotika folgt. In

der Mehrzahl der Fälle ist der Verdacht jedoch unbegründet, da nur

circa 1% der Bevölkerung

eine echte β-Laktam-Allergie aufweist.28,29,30,31

Nebenwirkungen der Antibiotika, wie Übelkeit, Diarrhö oder

Virusinfektionen

mit Exanthemen, können als Allergien fehlgedeutet werden.

Der Einsatz von Zweitlinienantibiotika hat jedoch mögliche negative Folgen wie schlechteres Outcome, vermehrte Resistenzentwicklung, höhere Nebenwirkungsraten und steigende Therapiekosten.32,33–38 Deshalb sollen Personen, die anamnestisch eine Penicillinallergie angeben, eingehend evaluiert werden.39 Mit der Erhebung der Anamnese sollten diejenigen identifiziert werden, die risikoarm ein Penicillin-Antibiotikum bekommen können. Ein einfach zu handhabender Score ist der PEN-FAST-Score (https://daebl.de/SG59).40, 41, 42 So lässt sich das Delabeling vereinfachen, das oft durch komplexe Abläufe und sehr ausführliche Fragebögen sowie eine hohe Hemmschwelle und Angst vor Fehlern im Alltag erschwert ist.43

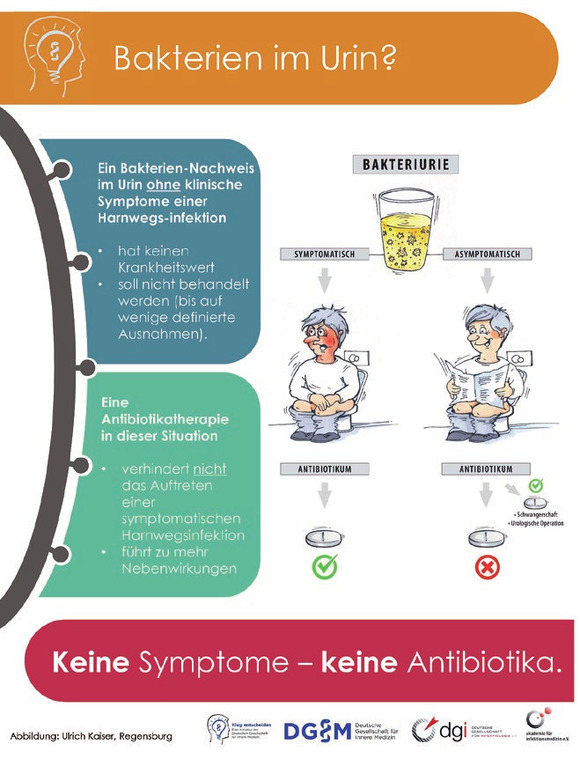

Patienten mit asymptomatischer Bakteriurie sollen nicht mit Antibiotika behandelt werden.

Eine asymptomatische Bakteriurie, der Nachweis von Bakterien im Urin ohne klinische Symptome einer Harnwegsinfektion, hat keinen Krankheitswert und muss deshalb bis auf wenige definierte Ausnahmen nicht behandelt werden. Eine Antibiotikatherapie verhindert auch nicht das Auftreten einer symptomatischen Harnwegsinfektion, sie führt nur zu einer erhöhten Rate unerwünschter Wirkungen. Ausnahmen von dieser Regel bilden nach derzeitigem Kenntnisstand eine Schwangerschaft sowie urologische Eingriffe mit Schleimhautverletzung. Ob eine asymptomatische Bakteriurie nach Nierentransplantation behandelt werden sollte, ist umstritten.

Diese Seite weiter empfehlen

Diese Seite weiter empfehlen