Hepatitis C bei Menschen, die Drogen injizieren

Ergebnisse aus der Pilotstudie DRUCK 2.0

Ergebnisse aus der Pilotstudie DRUCK 2.0

Das Pilotprojekt DRUCK 2.0 ergab wichtige Erkenntnisse zu Prävalenz, Präventions- und Risikofaktoren sowie Zugang zu Testung und Behandlung von Hepatitis C und damit zum Stand der HCV-Eliminierung in Deutschland.

Hintergrund

Menschen, die Drogen injizieren (PWID), sind einem erhöhten Risiko von Hepatitis C (HCV) und anderen durch Blut und sexuell übertragenen Infektionen ausgesetzt, was auf den begrenzten Zugang zu Prävention, Schadensminimierung und Behandlung zurückzuführen ist. Obdachlosigkeit, Inhaftierung und Stigmatisierung sind zusätzliche Barrieren. Neben der Vergabe von Konsumutensilien und der Opioid-Substitutionstherapie (OST) sind frühe Diagnose und Behandlung von Infektionen entscheidend, um Übertragungen einzudämmen und schwere Lebererkrankungen und Todesfälle zu verhindern.

Die WHO hat aufgerufen, HCV bis 2030 weltweit zu eliminieren, indem Neuinfektionen und Sterblichkeit gesenkt werden.1, 2 Dazu sollen 90% der Infizierten diagnostiziert und 80% behandelt werden. WHO und die European Drugs Agency (EUDA) streben eine 80%-ige Verringerung der Prävalenz aktiver HCV-Infektionen bei PWID an.

In Deutschland wird etwa die Hälfte aller aktiven HCV-Infektionen injizierendem Drogenkonsum zugeschrieben.3 Die Bundesregierung unterstützt den WHO-Aufruf mit der BIS-Strategie und betont die Notwendigkeit bedarfsgerechter Präventions- und Versorgungsangebote für vulnerable Gruppen wie PWID.4

Mit der DRUCK-Studie wurde 2011-2014 in acht deutschen Städten die erste umfassende Datenerhebung zu Infektionen bei Menschen mit injizierendem Drogenkonsum (letzte 12 Monate) durchgeführt.5 Die 2.077 Teilnehmenden wurden über ein Schneeballsystem rekrutiert und in Einrichtungen der Drogenhilfe befragt und auf Infektionen getestet. Es zeigte sich eine hohe Prävalenz aktiver HCV-Infektionen und ein niedriger Anteil an Behandlungen.

Um den Fortschritt der Eliminierung zu beurteilen und die von WHO und EUDA entwickelten Indikatoren zur HCV-Prävalenz, Risiko- und Präventionsfaktoren und HCV-Versorgung bei PWID6,7 zu bestimmen, ist ein System zur regelmäßigen Datenerhebung nötig. Mit dem Projekt DRUCK 2.0 wurde ein entsprechendes Studiendesign entwickelt und 2021-2022 in zwei Bundesländern pilotiert. Die Ergebnisse der Datenerhebung in diesem Artikel mit Fokus auf HCV werden im Vergleich zu den Daten der DRUCK-Studie zusammenfassend beschrieben (ausführliche Publ. siehe 8,9).

Methoden

DRUCK 2.0 wurde von 06/2021-04/2022 in Einrichtungen der Drogenhilfe und Substitutionspraxen in Berlin und Bayern (6 Städte) durchgeführt. Alle Schritte der Datenerhebung wurden nach Schulung selbstständig durch das Einrichtungspersonal durchgeführt.

Teilnehmen konnten Personen über 16 Jahren, die in den letzten 12 Monaten Drogen injiziert hatten, und bereit waren, nach schriftlicher Einverständniserklärung pseudonymisiert einen Fragebogen zu soziodemografischen Merkmalen, Präventions- und Risikoverhalten sowie zum Zugang zu Testung und Versorgung auszufüllen und eine Blutprobe abzugeben. Jeder Teilnehmende erhielt einen 10-Euro Einkaufsgutschein. Ein telefonischer Sprachmittlungsservice und mehrsprachiges Studienmaterial in einfacher Sprache waren verfügbar. Nach einer Testberatung wurde kapilläres (oder in Substitutionspraxen venöses) Blut entnommen. Kapillarblut wurde auf Filterpapier getropft und als Dried Blood Spots, ebenso wie die venösen Blutproben, in einem zentralen Labor auf HIV, Hepatitis B und C untersucht.

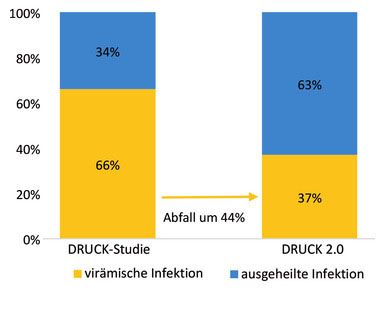

Abb. 1 Anteil virämischer und ausgeheilter Infektionen unter anti-HCV positiven Teilnehmenden, DRUCK-Studie (2011-2014, n=1.361) und DRUCK 2.0 (2021-2022, N=432) 9

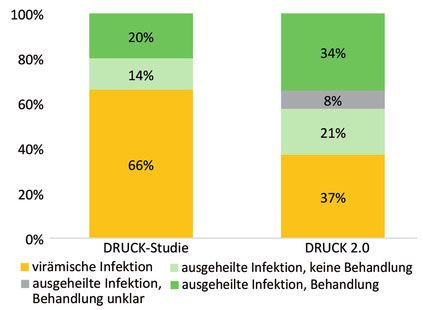

Abb. 2 Selbstberichtete HCV-Behandlungserfahrung (jemals behandelt) unter anti-HCV positiven Teilnehmenden, DRUCK-Studie (2011-2014, n=1.361) und DRUCK 2.0 (2021-2022, N=432) 9

Eine virämische HCV-Infektion wurden definiert als Nachweis von HCV-RNA, unabhängig vom Antikörperstatus. Als ausgeheilte Infektionen galten Fälle mit nachgewiesenen Antikörpern (Anti-HCV), aber ohne HCV-RNA. Behandlungserfahrung lag vor, wenn die betroffene Person eine frühere HCV-Therapie angab und Anti-HCV-positiv und/oder HCV-RNA-positiv war.

Weitere Einzelheiten zur Methodik sind im Abschlussbericht des Projektes beschrieben.8

Die ethische Freigabe für DRUCK 2.0 erfolgte durch die Ärztekammer Berlin (ETH-51/10).

Ergebnisse

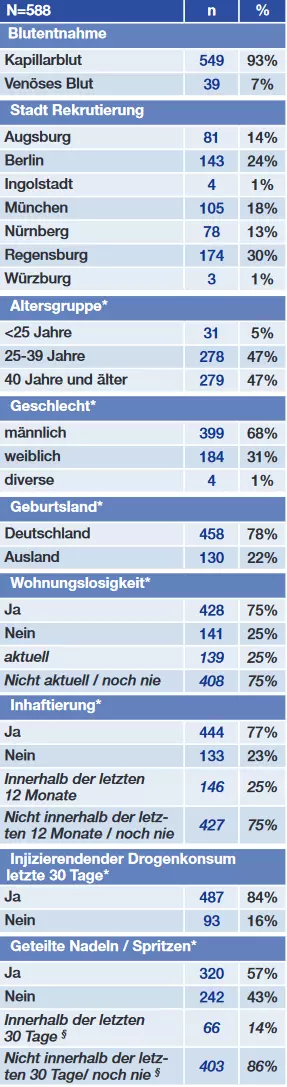

Im Untersuchungszeitraum wurden 668 PWID in Berlin (n=155) und Bayern (n=513) rekrutiert. Insgesamt 596 Personen erfüllten die Einschlusskriterien, bei 588 (99%) konnte der HCV-Status bestimmt werden. 69% wurden in niedrigschwelligen Einrichtungen erreicht, 19% in Drogenkonsumräumen, 8,7 % in Substitutionspraxen und 3,6% in Drogenberatungsstellen. Das mediane Alter lag bei 39 Jahren, 68% waren männlich, 22% nicht in Deutschland geboren.

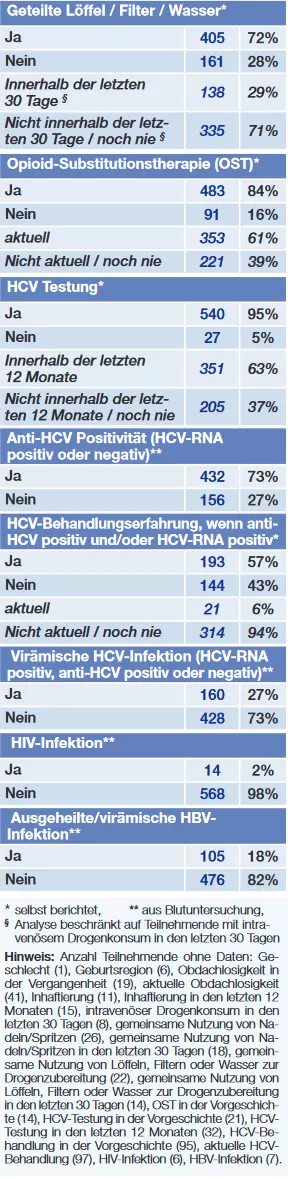

Von den Teilnehmenden injizierten 84% in den letzten 30 Tagen Drogen. Vierzehn Prozent berichteten, dabei Spritzen und 29% anderes Zubehör geteilt zu haben. Hafterfahrung berichteten 77% und 75% waren schonmal obdachlos (Anteil Obdachlosigkeit 2011-2014 66%). In Substitutionsbehandlung befanden sich aktuell 61% der Teilnehmenden (2011-2014 49%).

Die Anti-HCV-Prävalenz lag bei 73%, eine virämische HCV-Infektion lag bei 27% der Teilnehmenden vor – ein Rückgang von 39% gegenüber 2011-2014 (44%). Unter den Personen, die jemals mit HCV infiziert waren, lag der Anteil virämischer und ausgeheilter Infektionen bei 37% und 63% (Vergleich zu den Ergebnissen der DRUCK-Studie in Abbildung 1 dargestellt).

Von

den Teilnehmenden wurden 95% jemals auf HCV getestet, 63% im letzten

Jahr. Der Anteil an Teilnehmenden mit Behandlungserfahrung lag

insgesamt bei 57%. Der Anteil von Teilnehmenden mit ausgeheilter

Infektion und Angabe früherer antiviraler HCV-Behandlung stieg von

20% (2011-2014) auf aktuell 34% an (Abb. 2).

Die Rekrutierungsdetails, soziodemografischen und verhaltensbezogenen Merkmale, sowie der Hepatitis-B-, Hepatitis-C- und HIV-Status der Studienpopulation sind in Tabelle 1 dargestellt.

Diskussion

Tab. 1

Rekrutierungsdetails, soziodemografische und verhaltensbezogene Merkmale, Hepatitis-B-, Hepatitis-C- und HIV-Status der

Studienpopula- tion, DRUCK 2.0-Studie (2021-2022, N = 588)

Tab. 1

Rekrutierungsdetails, soziodemografische und verhaltensbezogene Merkmale, Hepatitis-B-, Hepatitis-C- und HIV-Status der

Studienpopula- tion, DRUCK 2.0-Studie (2021-2022, N = 588)

Die Prävalenz virämischer HCV-Infektionen in DRUCK 2.0 ist zwar im Vergleich zu 2011-2014 gesunken, jedoch bei weitem nicht entsprechend des von WHO und EUDA ausgerufenen Ziels von 80%. Mit 27% liegt die virämische Prävalenz bei den untersuchten PWID immer noch 100-mal höher als in der Allgemeinbevölkerung.10 Positiv ist, dass sich der Anteil ausgeheilter Infektionen unter den jemals Infizierten durch antivirale Behandlung fast verdoppelt hat.

Allerdings ist auch die WHO-Zielvorgabe von 80% Behandlungsanteil noch nicht erreicht. Hier bleiben Herausforderungen im Zugang zur medizinischen Versorgung bestehen. Laut veröffentlichter Daten konnten nur etwa die Hälfte befragter Aidshilfen und Drogenhilfeeinrichtungen Personen mit positivem Antikörperbefund in die Versorgung weitervermitteln. Mögliche Hürden sind vor allem das Fehlen einer Krankenversicherung, sowie Stigmatisierung und erwartete Non-Compliance.11

Auch im Zugang zu Prävention gibt es weiterhin Lücken. Der Anteil substituierter Teilnehmender hat sich gegenüber 2011-2014 nur leicht verbessert und das Teilen von benutzten Konsumutensilien bleibt ein Problem. Der zunehmende Anteil von Menschen in Wohnungslosigkeit erhöht die Vulnerabilität von PWID zusätzlich.

Zu den Limitationen der Studie gehören das nicht-randomisierte Sampling, mögliche Sprachbarrieren und damit verbundene Unterschiede im Erreichen von verschiedenen migrantischen Subpopulationen. Die Ergebnisse von DRUCK 2.0 beschränken sich auf Berlin und Bayern und sind daher nicht ohne Weiteres auf andere Regionen Deutschlands übertragbar.

Um die Eliminierungsziele zu erreichen braucht es für PWID einen deutlich verbesserten Zugang zu Prävention und Testung/Therapie von diagnostizierten Infektionen. Neben der Substitution sollte flächendeckend besserer Zugang zu sauberen Konsumutensilien geschaffen werden12, auch für Menschen in Haft13. HCV-Testung und Behandlung sollten an allen Kontaktpunkten mit dem Gesundheitssystem angeboten werden. Die standardisierten HCV-Behandlungsregime ermöglichen eine Verlagerung der Therapie in Substitutions- und Hausarztpraxen sowie in die Drogenhilfe. Modelle aus anderen Ländern zeigen, wie erfolgreich diese niedrigschwelligen, zum Teil mobilen Test- und Behandlungsangebote bei besonders vulnerablen Gruppen sind.14, 15

Mit DRUCK 2.0 konnten für die Beurteilung des Stands der HCV-Eliminierung in Deutschland wichtige Indikatoren zu Prävalenz, Präventions- und Risikofaktoren sowie Zugang zu Testung und Behandlung erhoben und durch den Vergleich mit der DRUCK-Studie (2011–2014) Fortschritte in Hinblick auf die Eliminierungsziele eingeschätzt werden. Seit 2024 wird mit DRUCK-Surv die erste bundesweite Datenerhebung, basierend auf der Pilotierung in DRUCK 2.0, durchgeführt.

Kontakt

Email:

steffeng@rki.de

Literatur bei den Autorinnen

Weiterführende Informationen unter www.rki.de/druck2-studie

Diese Seite weiter empfehlen

Diese Seite weiter empfehlen